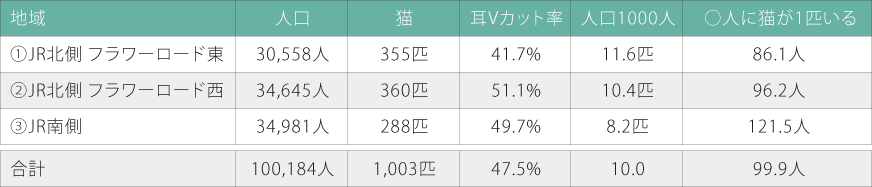

神戸市中央区(人口132,042人 2015年12月1日現在)の

約75%に相当する50地区(人口100,184人)において、

ノラ猫・徘徊猫の手術浸透率調査を実施しました。

| 調査総数 | 1003匹 |

| 耳カット率 | 47.5% (耳カット率=不妊去勢手術浸透率) |

| 調査対象 | 外貌で生後2ヶ月以上と判断される全ての徘徊猫(ノラ猫・徘徊する首輪猫) |

| 調査方法 | 猫が横断することが極めて難しい幹線道路を境界に中央区内を3つに分割(地図参照)し、1000匹のランダム調査(市民愛護家による現場案内でのカウント数は38匹) |

| 調査期間 | 2013年5月24日〜7月26日の間の35日間 |

| 調査エリア | ホートアイランドと山間部を除く人口100,184(50地区) |

| ランク | 人口何人に対して猫が1匹いるかワーストランキング(全ての地区が人口1,000人を超過) 1/野崎通 34.4人に猫1匹 2/東川崎町 39.4人に猫1匹 3/楠町 46.8人に猫1匹 4/神若通 49.6人に猫1匹 5/旗塚通 60.8人に猫1匹 |

神戸市飼い主不明猫引き取り依頼 リピーターの分析

ここがポイント

※ ARSFが神戸市で執刀した7977匹の猫の一腹の胎児数平均データから

1)

引き取り依頼者はかなり高い確立で取りこぼしをする。猫の一腹の平均胎児数は3.9匹※にもかかわらず、依頼者は目につく2.2〜2.5匹を行政に引き取り依頼している。これが素人による間引き的手段では繁殖が収まらない最大の理由であり、何らかの理由で生き残った猫の繁殖抑制は成猫になると極めて困難になる。そうした背景から考えられる最も有効で賢明な思考は、「路上にいる性成熟期前の猫(4ヶ月半〜6ヶ月齢)の初回妊娠と出産を如何に高い確立で抑制するか=早期不妊去勢手術を徹底すること」を広く市民と獣医師に浸透させ、実践的なサービスを非営利的に提供することである。

2)

リピーターによる引き取り率が23.6%〜33.2%を占めていることから、リピーター個人対策およびリピーター地区対策を徹底すればそれだけで確実に3桁の引き取り数の減少が見込まれる。行政によるモデル地区の選定は住民や自治会からの依頼よりも、リピーターの傾向の分析によるものが遥かに効果的である。